« Un style qui appuie trop sur les mots » : Ponge et l’objet peint

La présente contribution a pour objet le rapport entre l’œuvre poétique de Francis Ponge et la peinture. Nous chercherons à montrer que pour le poète, les échanges entre ces deux arts ne sont pas des échanges de langage. Autrement dit, Ponge voit entre les deux langages de la poésie et de la peinture une distance irréductible, due à leur enracinement dans la nature des objets qui en constituent les instruments. L’écart entre littérature et peinture n’est que la conséquence de l’écart originel entre les mots et les choses, écart que la parole essaie péniblement de réduire. Sa critique ne sera donc pas une traduction intersémiotique, mais plutôt une enquête portant sur le terrain commun entre une recherche d’ordre verbal et une recherche d’ordre pictural. Nous verrons que Ponge ne fait que reconnaître, en poésie comme en peinture, l’exigence d’un renouvellement à partir d’une donnée historique : la crise du modèle imitatif d’inclusion de la réalité dans l’œuvre d’art.

La production du poète dans le domaine de la critique d’art creuse la distance entre ces deux langages vus comme indépendants, sans renoncer pourtant à établir un dialogue fécond entre eux : en fait, la prose d’art de Ponge devient le siège d’une réflexion cruciale sur les mobiles et sur les finalités de l’expression artistique.

Avant d’analyser les enjeux majeurs de ce rapport, il est utile, voire nécessaire, de reconstruire le contexte culturel où il s’insère. En France, le XXe siècle s’ouvre avec les mouvements avant-gardistes et l’influence de ce qu’on appelle l’Esprit nouveau. Le théoricien et chef de file de ce mouvement est Guillaume Apollinaire, qui fonde ce sentiment moderne sur « le désir du poëte d’habituer son esprit à la réalité », comme il l’écrit dans le texte L’Esprit nouveau et les poëtes de 1917. Les propos d’Apollinaire, non dépourvus d’un certain nationalisme, plaident en faveur d’une prise en charge de la réalité qui permette à la poésie de dépasser le symbolisme décadent et inaccessible de l’entre-deux siècles. Son programme, qui vise à accueillir les objets de la modernité dans l’art, s’enrichit au cours de sa vie d’un intérêt de plus en plus marqué envers les arts figuratifs, ce qui lui permet de devenir non seulement l’un des poètes les plus appréciés et significatifs de son époque, mais aussi un modèle de l’homme de lettres du XXe siècle – non seulement « prophète » par la parole, mais aussi critique et promoteur des arts, en mesure de saisir l’air du temps.

Apollinaire ouvre donc la voie à une collaboration de plus en plus étroite entre littérature et peinture, qui marquera les années à venir. Cependant, il est légitime de se demander sur quoi se fonde exactement cette affinité entre des arts différents.

Il nous semble que l’un des points de raccord fondamentaux entre l’art littéraire, et plus précisément poétique, et l’art figuratif est la crise de la mimésis, c’est-à-dire du modèle imitatif qui avait guidé l’art jusqu’au XIXe siècle et qui n’est plus reconnu comme exclusif. Un bon exemple de refus du modèle extérieur est fourni par André Breton, qui, dans son texte « Le Surréalisme et la peinture » s’oppose à la « conception très étroite de l’imitation » et la remplace par ce qu’il définit comme le « modèle purement intérieur »[1] qui devrait être à la base de la création artistique. En même temps, le modèle imitatif est mis en discussion par l’action d’agents extérieurs tels que le développement de nouveaux moyens de communication et le perfectionnement des techniques récentes de reproduction de la réalité comme la photographie ou le cinéma. Comme le relève très justement Sergio Zoppi, au XXe siècle les artistes sont obligés en quelque sorte d’« introduire un certain dynamisme dans l’œuvre d’art ou dans la création poétique, en les soustrayant à l’imitation stérile de la nature ou aux évanescences du néo-symbolisme »[2].

Poussées à revaloriser leur identité, littérature et peinture se replient donc sur elles-mêmes au point que les écrivains et les peintres commencent à reconsidérer leur « visée analogue », c’est-à-dire la nécessité d’entamer une réflexion « sur l’acte qui transforme une matière en œuvre »[3].

L’abandon, dans certains cas, de toute prétention mimétique et le caractère ouvertement méta-artistique de la peinture et de la littérature changent la nature de la représentation, selon la formule heureuse élaborée par le poète (et critique) Pierre Reverdy, pour qui la poésie et la peinture modernes sont « un art de création et non de reproduction ou d’interprétation »[4].

C’est donc à partir de l’exigence commune d’un renouvellement que poésie et peinture collaborent, en cherchant à réaliser le projet d’un art total préconisé par les avant-gardes du début du siècle. Ainsi, elles « se rendent transparentes l’une l’autre »[5] dans un dialogue dès lors ininterrompu, et, s’éclairant mutuellement, elles illustrent l’effervescence culturelle de toute une époque.

Les types d’interaction entre ces deux domaines seront principalement les suivants :

– la critique d’art, qui est souvent une plaidoirie vouée à la défense et à la valorisation des nouveaux courants qui naissent en peinture : à ce propos, nous pouvons citer encore une fois Apollinaire et son texte « Les Peintres cubistes » (1913), les écrits de Breton, ou encore les pièces moins systématiques d’André Malraux et, comme nous allons bientôt le voir, celles de Ponge.

– de véritables collaborations, qui représentent de la façon la plus frappante la fertilité du terrain commun entre poésie et peinture ; de ce point de vue, le premier poème simultané – dans l’acception de coprésence d’un poème et d’une œuvre d’art figuratif – est celui de Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, illustré par Sonia Delaunay en 1913 ; on définit aussi comme poème simultané Les Fenêtres, d’Apollinaire, contenu dans le recueil Calligrammes (1918) et inspiré de la série Fenêtres ouvertes sur la ville, de Robert Delaunay, le frère de Sonia Delaunay ; il faut citer aussi les nombreuses collaborations entre René Magritte et Paul Éluard, caractérisées par l’échange d’illustrations et de poèmes qui marquent aussi leur émancipation par rapport au milieu surréaliste ; ou encore le poème Liberté (1942), toujours de Paul Éluard, illustré par Ferdinand Léger.

B. Cendrars, La Prose du Transsibérien et la Petite Jeanne de France, illustré par S. Delaunay (détail)

– enfin, parfois, ce sont les poètes eux-mêmes qui se transforment en peintres et illustrateurs afin d’enrichir leurs propres ouvrages. C’est le cas du poète belge Henri Michaux et de ses ‘Meidosems’ : ces créatures imaginaires se retrouvent dans son recueil La Vie dans les plis, de 1949, dans une section appelée « Portrait des Meidosems », qui avait paru l’année précédente accompagnée de douze lithographies de la main de l’auteur.

Nous espérons avoir donné un aperçu satisfaisant de la vitalité du rapport entre poésie et peinture au XXe siècle. Il est temps maintenant d’aborder le sujet annoncé, c’est-à-dire l’analyse de la poétique de Francis Ponge en relation avec son intérêt pour la peinture.

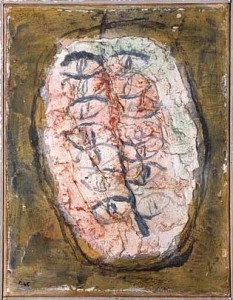

Nous retrouvons chez Ponge les deux problématiques qui hantent les autres artistes au XXe siècle : le questionnement d’un art de pure mimésis et la réflexion sur le langage propre à la poésie. La distinction nette entre les langages afférents aux diverses formes d’expression artistique, chacun avec ses propres outils et donc avec ses propres et insondables particularités, est l’une des clés de la poétique pongienne. Sa critique d’art aborde explicitement cette impénétrabilité réciproque entre les langages, en particulier le langage verbal et le langage pictural[6]. Dans son texte célèbre sur Les Otages de Jean Fautrier, il montre une hésitation qui semble réfuter la validité même de ce que nous lisons :

Nous l’avons dit : il serait vain de tenter d’exprimer par le langage, par les adjectifs, ce que Fautrier a exprimé par sa peinture. – Les adjectifs, les mots ne conviennent pas à Fautrier. – Ce que Fautrier fait par sa peinture ne peut être exprimé autrement.[7]

Ponge ferme apparemment toute porte au dialogue avec la série de Fautrier. En réalité, il vise à déplacer ce dialogue sur un tout autre plan : si d’un côté il est impossible de restituer à travers l’écriture un produit qui ‘mime’ l’effet du langage pictural, de l’autre côté la « machine verbale »[8] qu’il essaie de construire ambitionne de « donner forme matérielle et durable, et force communicative d’autant, à des soucis ou des élans originellement tout analogues et, dans le meilleur cas, finalement à des orgasmes rigoureusement homologues »[9] à ceux qui sont donnés par la peinture, malgré la spécificité de chacun des deux langages. Nous voyons donc que Ponge est à la recherche d’un effet tout à fait homologue, lequel, une fois reconnu, atteste ce que le poète définit comme « le parti pris réciproque » entre lui et la chose en question, c’est-à-dire un tableau. Il est significatif que Ponge utilise cette expression dans un tout autre contexte, créant ainsi nécessairement un lien avec son célèbre ouvrage de 1942 ; de cette façon, il met en évidence la simple nature de chose de l’objet-tableau. Ponge établit donc avec celui-ci le même rapport que les mots avaient avec les choses mises au centre de ses compositions poétiques dans Le Parti pris des choses. Remonter à la source de ce rapport entre le mot et la chose, revenir donc au recueil de 1942, devient nécessaire afin de mieux comprendre le paradigme d’éclaircissement réciproque entre poésie et peinture avec lequel nous avons clos notre introduction.

Quel est cet effet dont parle Ponge ? Dans la citation précédente, le choix du terme ‘orgasme’ renvoie à une dimension physique de choc nerveux, qui n’est pas nécessairement une source de plaisir. Plutôt que de chercher à caractériser cette sensation en termes de positivité ou de négativité, il convient de souligner d’abord sa force remarquable. Dans un texte sur Georges Braque proposé de nouveau dans L’Atelier contemporain, Ponge s’efforce d’expliquer ce qu’il appelle son « sanglot de 1945 »[10], c’est-à-dire le choc provoqué par la vue d’un tableau du peintre cubiste lorsqu’il s’était rendu pour la première fois dans son atelier ; ce tableau est Le Violon de 1911, l’une des œuvres les plus significatives de la période du cubisme analytique de Braque.

Ce sanglot, que Ponge identifie avec « une certaine déficience nerveuse »[11] est curieusement attribué par le poète à la situation historique : son appartenance à une génération qui vient de sortir de la guerre justifierait, selon lui, un état physique de débilitation et de malnutrition qui le rendrait excessivement sensible. Cependant, sa vision historique est bien plus profonde et prend en compte les développements des domaines les plus vastes de la vie culturelle ; ainsi, la naissance d’une géométrie non-euclidienne joue un rôle fondamental : le nouvel espace dans lequel les peintres cubistes projettent les choses représentées n’est plus dominé par l’artifice principal de la géométrie euclidienne, la perspective. La géométrie non-euclidienne prévoit l’ajout d’une quatrième dimension à côté de la longueur, de la largeur et de la profondeur. Cette dimension, qui est pour Einstein celle du temps, offre des marges de réflexion inouïes sur la représentation de la réalité et permet d’inclure le mouvement – qui se déroule dans le temps – dans les tableaux. Nous comprenons bien le lien de cette nouvelle théorie avec le cubisme analytique et le futurisme, des courants qui ne sont au fond que des tentatives différentes d’inclusion du mouvement, et donc du temps, dans l’art pictural, lequel avait été traditionnellement confiné à la dimension spatiale[12].

Dans sa réflexion sur Braque, Ponge souligne donc le choc causé par la vue de cet espace complètement nouveau, qui est pour lui comme une révélation. Encore une fois, il ne s’agit pas d’importer une technique afférente au langage pictural dans le domaine poétique ; il s’agit au contraire de trouver un correspondant langagier qui puisse entraîner le déplacement de l’objet dans un espace nouveau, entreprise qui est ressentie par le poète comme une véritable urgence, d’où le choc face au tableau de Braque. De plus, ajouter une quatrième dimension signifie forcément retravailler les formes et les volumes de la géométrie euclidienne, ce qui se traduit par un retour à leurs caractères essentiels. À ce propos, il est intéressant d’ajouter que Ponge dit ailleurs[13] avoir éprouvé la même sensation de choc dont il parle à propos de Braque, « presque chaque fois » qu’il s’est retrouvé en face d’un Cézanne. Le peintre provençal est considéré comme l’un des précurseurs du cubisme et il est sans doute l’un des premiers à préconiser un retour aux formes élémentaires et, en général, à la réduction des objets de la réalité aux volumes simples. Or Ponge vise déjà l’aspect le plus élémentaire de l’objet, c’est-à-dire la forme, dans Le Parti pris des choses, où il exprime souvent le souci de ramener des objets apparemment insaisissables à une forme fixe. Cela requiert parfois une véritable métamorphose, comme par exemple dans le poème Le Feu où, dans le dernier paragraphe, le feu devient « une seule rampe de papillons »[14] : dans ce cas, l’image enferme le feu dans un corps solide, si bien qu’il se trouve en quelque sorte figé dans une forme. Au contraire, un élément amorphe comme l’eau « échappe à toute définition » et, donc, à toute fixation ; en fait, elle ne laisse dans l’esprit et sur le papier que des « taches informes »[15]. Comme le relève justement Jean-Pierre Richard, dans le cas de l’eau, « l’élémental gêne Ponge parce qu’il lui coule entre les doigts »[16] en refusant de maintenir sa propre forme pour céder au contraire « à la pesanteur, qui la possède comme une idée fixe »[17]. Dans Le Galet, cette inquiétude revient : elle est causée par la pierre brisée, non plus unie dans une forme, mais « actuellement éparse et humiliée par le monde »[18]. Le revirement vers ce qui constitue l’essence visible de l’objet – sa forme et donc sa façon particulière d’occuper un espace – est une opération qui, chez Ponge, marque le dépouillement intellectuel de l’artiste face à la matière. Les associations qui cherchent à dénicher les moindres mouvements de la matière sont immédiates, simultanées : c’est ainsi que les actes de contemplation et de création se superposent. On peut parler à ce point d’un autre type de simultanéité, qui renvoie à la tentative de représenter la totalité de l’objet, comme par un seul coup de pinceau. L’objet se construit dans l’esprit et sur la toile dans un seul mouvement, qui cherche à remplacer par l’acuité du regard les artifices du modèle extérieur, c’est-à-dire la mimésis.

L’intérêt que suscitent les hypothèses sur une nouvelle géométrie chez les peintres de la première moitié du XXe siècle est directement lié pour Ponge à un besoin de renouvellement dans le domaine poétique : ainsi, il relève que les figures rhétoriques de base, comme l’hyperbole, l’ellipse et la parabole, ont le même nom que les figures de la géométrie euclidienne. Pour Ponge, elles n’ont pas seulement le même nom, elles sont tout à fait la même chose. Cette identification est parfaitement en accord avec sa poétique, qui pousse à l’extrême la révolution rimbaldienne – la tabula rasa qui doit ouvrir à une nouvelle ère poétique. La révolution pongienne est la démarche nécessaire face à toute nouveauté absorbée par le domaine de la poésie : la rhétorique n’est plus l’artifice qui caractérise le poétique – selon l’équation qui fait correspondre à un degré croissant de poéticité l’élaboration d’une dictée de plus en plus ornée du point de vue rhétorique – elle est au contraire adéquation à la chose, ce qui entraîne que chaque chose requiert sa rhétorique individuelle. Comme le met en évidence Laurent Demoulin dans son étude sur la rhétorique chez Ponge, elle est avant tout « motivation »[19] du langage, c’est-à-dire contrepoids à l’arbitraire du signe proclamé par Saussure dans sa théorie linguistique. Autrement dit, la rhétorique de l’objet poétique est ce qui fait la force de sa présence, ce qui légitime son existence par rapport à la chose, qui, elle, est surtout présence ; comme l’affirme Richard, la chose est un « fragment » qui exerce une « fascination » et repousse en même temps par son « mutisme »[20], son inaccessibilité. C’est là que le langage doit forcément intervenir.

De cette manière, nous revenons au cratylisme pongien, étudié par Roger Little[21], que l’on pourrait formuler ainsi : l’ambition qu’a la poésie de se proposer comme antidote à la banalisation du langage dans l’usage quotidien.

C’est cette urgence que Ponge voit dans les achèvements majeurs du cubisme, un projet qu’il a le sentiment de partager avec Braque, dont les tableaux l’ont aidé à amener à la surface les enjeux émotifs et techniques. Comme il le dit encore une fois dans L’Atelier contemporain, avec Braque :

tout était remis en question : en questions. Tout le Monde, et tout le monde, était dans le bain. Un bain fort agité, nous en savons quelque chose, et je dirais volontiers par une lame de fond, si, comme je m’évertue à le faire comprendre, il ne s’agissait pas tant de fond, que de forme[22]

La peinture de Braque ramène aux questions fondamentales du rapport au réel et confirme Ponge dans la construction de son propre univers poétique, ce que Jean-Marie Gleize définit comme un propos « réeliste »[23], une alternative à un réalisme qui s’accorde mal au rapport, pas du tout univoque, du poète à ce que l’on appelle traditionnellement mimésis.

Le rapport primordial de l’art à la matière est ainsi ré-établi : après les sophistications techniques du symbolisme décadent, ce retour s’impose comme une nécessité chez les artistes du XXe siècle, bien que souvent la simplicité du propos ne soit que la surface d’un océan qui, en profondeur, est troublé par des formulations théoriques aussi puissantes qu’élaborées. Le vers célèbre de Mallarmé, « La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres »[24], semble condenser ce sentiment d’épuisement des intellectualismes qui ont gouverné la poésie française dans sa montée vers un degré de plus en plus élevé de formalisme. Et comme nous l’avons vu dans la citation précédente, aux yeux de Ponge la mutation entraînée par le cubisme de Braque est surtout formelle.

Il écrit, à propos de ce défi de la simplicité :

C’est de plain-pied que je voudrais qu’on entre dans ce que j’écris. Qu’on s’y trouve à l’aise. Qu’on y trouve tout simple. Qu’on y circule aisément, comme dans une révélation, soit, mais aussi simple que l’habitude. Qu’on y bénéficie du climat de l’évidence : de sa lumière, température, de son harmonie.

… Et cependant que tout y soit neuf, inouï : uniment éclairé, un nouveau matin.

Beaucoup de paroles simples n’ont pas été dites encore.

Le plus simple n’a pas été dit.[25]

Arrivée à ce point, nous pouvons conclure notre analyse en résumant les points principaux que nous avons abordés : de façon tout à fait cohérente avec le contexte culturel où il commence à écrire, Ponge fréquente les ateliers des peintres majeurs de son époque et écrit des textes où il essaie de réfléchir sur le terrain commun entre poésie et peinture. Comme beaucoup d’autres écrivains, il s’interroge sur le questionnement de la notion de mimésis que les peintres semblent détourner en faveur d’une approche différente de la chose et de l’espace. Dans ce sens, pour Ponge, la rencontre avec Braque est révélatrice : son cubisme analytique lui permet de remonter aux sources de son propre projet poétique, entamé avec Le Parti pris des choses, et poursuivi tout au long de sa vie. En sondant les raisons communes qui gisent au fond de la quête artistique de plusieurs de ses contemporains, sans oublier le peintre du XVIIIe siècle Pierre Chardin, dont il louait le retour au quotidien dans ses natures mortes, Ponge nous laisse des textes qui éclairent le rapport entre littérature et peinture : leur transparence réciproque ne consiste pas tant à se traduire l’une l’autre ou à s’expliquer – ce qui supposerait un jugement de valeur – qu’à dévoiler, comme dans un jeu de miroirs, les points fondamentaux d’une recherche commune. Bien loin d’être un simple exercice, la prose d’art de Ponge révèle le rapport du poète à l’objet peint, chose qui, comme l’objet poétique, « se dit » et « dit aussi le geste même de se dire », en devenant « allégorie de l’expression »[26]. L’artiste se connaît à travers l’autre, un autre complètement différent de lui, en évitant les pièges d’ « un style qui s’appuie trop sur les mots »[27], c’est-à-dire d’un style qui risque de devenir, paradoxalement, trop poétique.

C’est en vue de cette révélation fraternelle que le choc émotif transforme la contemplation pongienne de l’œuvre d’art en démarche euristique et que l’atelier du peintre devient l’atelier où tout artiste doit « prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. (…) Réparateur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du compotier, tel est bien l’artiste moderne »[28].

Bibliographie

BERGEZ Daniel, Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2004.

BOURNEUF Roland, Littérature et peinture, Québec, Editions de L’Instant même, coll. « Connaître », 1998.

BRETON André, Le Surréalisme et la peinture, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2002.

BURGOS Jean – DEBON, Claude – DÉCAUDIN, Michel, Apollinaire, en somme, Paris, Champion, 1998.

DEMOULIN Laurent, Une rhétorique par objet. Les mimétismes dans l’oeuvre de Francis Ponge, Paris, Hermann, 2011.

DETHURENS Pascal (éd.), Peinture et littérature au XXe siècle : actes du colloque de Strasbourg, 3-6 novembre 2004, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007.

FORMENTELLI Eliane, « Ponge-peinture », dans Ph. Bonnefis – P. Reboul, Des Mots et des couleurs, Université Lille III, 1979, p. 173-220.

JOQUEVIEL-BOURJEA Maria (éd.), Choses tues. Le trait, la trace, l’empreinte. Actes du colloque organisé à l’Université Paul Valéry – Montpellier III, 2-4 décembre 2004, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2008.

JORDAN Shirley Ann, The Art Criticism of Francis Ponge, London, Maney & Son, MHRA, 1994.

LESSING Gotthold Ephraim, Laocoon, traduction de B. Lévy, Paris, Hachette, 1866.

LITTLE Roger, « Francis Ponge et la nostalgie cratylienne », Europe, March, 1992, 755, p. 32-38.

MALLARMÉ Stéphane, Œuvres complètes, édition établie par B. Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, 2 vol.

MOUNIN Georges, Sept poètes et le langage : Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, André Breton, Paul Eluard, Francis Ponge, René Char, Victor Hugo, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1992.

PONGE Francis, Œuvres complètes, édition établie par B. Beugnot, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, 2 vol.

RICHARD Jean-Pierre, Onze études sur la poésie moderne, Paris, Seuil, 1964.

RUSSO Adelaide, Le Peintre comme modèle : du surréalisme à l’extrême contemporain, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007.

SAMPON Annette, Francis Ponge : la poétique du figural, New York, Peter Lang, 1988.

SARTRE Jean-Paul, Situations I, Paris, Gallimard, 1947.

TORTEL Jean, Cinq fois Francis Ponge, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 1984.

VOUILLOUX Bernard, La Peinture dans le texte, XVIIIe-XXe siècles, Paris, CNRS, 1994.

WARREN Rosanna, Fables of the Self: Studies in Lyric Poetry, New York, W. W. Norton & C., 2008.

ZOPPI Sergio, Apollinaire teorico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1970.

Chiara Nifosi

University of Chicago

POUR CITER CET ARTICLE Chiara Nifosi, « ‘Un style qui appuie trop sur les mots : Ponge et l’objet peint », Nouvelle Fribourg, n. 1, juin 2015. URL : https://www.nouvelle-fribourg.com/musee-dart-et- dhistoire/un-style-qui-appuie-trop-sur-les-mots-ponge-et-lobjet- peint/

NOTES

1 André Breton, Le Surréalisme et la peinture, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2002, p. 14-15. Cité dans A. Russo, Le Peintre comme modèle du surréalisme à l’extrême contemporain, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007, p. 28.

2 Sergio Zoppi, Apollinaire teorico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1970, p. 79 (notre traduction).

3 Roland Bourneuf, Littérature et peinture, Québec, Editions de L’Instant même, coll. « Connaître », 1998, p. 103.

4 Cité dans Adelaide Russo, Op. cit., p. 13.

5 Maria Joqueviel-Bourjea (éd.), Choses tues. Le trait, la trace, l’empreinte. Actes du colloque organisé à l’Université Paul Valéry – Montpellier III, 2-4 décembre 2004, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2008, p. 223.

6 Ponge prend position par rapport au débat, très vif déjà au début du siècle, concernant la possibilité, pour poésie et peinture, de se reproduire l’une l’autre, selon la célèbre formule horatienne ut pictura poiesis ; Reverdy arrivera à affirmer la supériorité de la poésie comme art novateur et à refuser une dérivation plus ou moins directe de la poésie à partir de la peinture (on renvoie à ce propos à son article de février 1919, « Le cubisme, poésie plastique », paru dans la revue L’Art). Comme l’ajoute Rosanna Warren, Reverdy ne fait que reprendre les théories de Lessing et de son Laocoon (1766-68), en adressant une critique implicite à Apollinaire et à son idée de simultanéité : « When he declared ‘Poésie cubiste ? Idée ridicule !’, Pierre Reverdy was reformulating Lessing and helps remind us that Apollinaire’s attempt to render painting into poetry was something of an unnatural act. But then, so is all art » (Rosanna Warren, Fables of the Self : Studies in Lyric Poetry, New York, W. W. Norton & C., 2008, p. 192).

7 Francis Ponge, Note sur Les Otages. Peintures de Fautrier, dans Œuvres complètes, édition établie par B. Beugnot, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, vol. I, p. 109. Dorénavant OC.

8 Francis Ponge, L’Atelier contemporain, OC II, p. 566.

9 Ibid.

10 Ibid., p. 710.

11 Ibid.

12 Nous renvoyons encore une fois à la distinction entre poésie et peinture que Lessing esquissait déjà dans le Laocoon (1766-68). Il y explique que dans la description de la beauté physique, par exemple, le poète n’est pas « réduit à choisir un seul moment », comme le serait au contraire le peintre, puisqu’il peut énumérer les qualités de son héros – ce qui implique un déploiement de l’objet dans une succession de données (Gotthold E. Lessing, Laocoon, traduction de B. Lévy, Paris, Hachette, 1866, p. 50).

13 Ibid., p. 674.

14 Francis Ponge, Le Parti pris des choses, OC I, p. 23.

15 Ibid., p. 32.

16 Jean-Pierre Richard, Onze études sur la poésie moderne, Paris, Seuil, 1964, p. 170.

17 Francis Ponge, Le Parti pris des choses, OC I, p. 31.

18 Ibid., p. 51.

19 Laurent Demoulin, Une rhétorique par objet. Les mimétismes dans l’oeuvre de Francis Ponge, Paris, Hermann, 2011, p. 34.

20 Jean-Pierre Richard, Op. cit., p. 161.

21 Nous nous référons à son article « Francis Ponge et la nostalgie cratylienne », Europe, March, 1992, 755, p. 32-38.

22 Francis Ponge, L’Atelier contemporain, OC II, p. 712.

23 Laurent Demoulin, Op. cit., préface de J.-M. Gleize, p. 9.

24 Stéphane Mallarmé, Brise marine, dans Œuvres complètes, édition établie par B. Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, vol. I, p. 15.

25 Francis Ponge, Méthodes, OC I, p. 551.

26 Jean-Pierre Richard, Op. cit., p. 179.

27 Francis Ponge, Le Parti pris des choses, OC I, p. 56.

28 Francis Ponge, Méthodes, OC I, p. 627.